استمرار وجودها لساناً وخطاباً هو تفرد لها بين أعرق اللغات: اللغة العربية في الأيام كلها

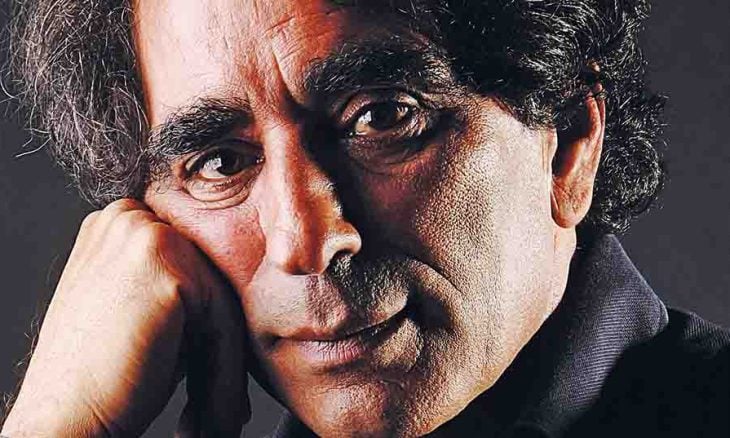

حاتم الصكر

لا أحسب أن بنا حاجة لمناسبة كيوم اللغة العربية المكرّس للاحتفاء بها وتذكر تحدياتها، لكي نتجاذب الحديث عن واقع لغتنا بين جذورها الراسخة في الزمن والتداول، والتنكر لها وهجرانها بكيفيات شتى، وجنايات مستخدميها عليها، والتشكيك بقدرتها على الصمود والحضور كواحدة من أقدم اللغات الحية.

لكن ذلك كله يزداد إلحاحاً مع مستجدات العصر، وما يمس جوهر اللغة ووجودها كهوية ثقافية وإرث حضاري، وشاهد إبداع وخلق.

فبعد أن كان الخطر الداهم للعربية هو زحف العاميات وطغيانها في التداول والتعبير الجماهيري في وسائل الإعلام، أصبح مصدره اليوم يأتي من استخدام التقنيات التي تسلب بنعومة وذكاء قدرات مستخدمي العربية، وتبعدهم عن فصحاها، وتضعف إمكاناتهم في استخدام مجازاتها وقاموسها الثري وتنوعها الدلالي. فالعرب يُكثرون بشكل لافت من الخطأ في استعمال لغتهم رسماً وقواعد ومعنى. ويشهد على ذلك ما تزخر به الكتب والمقالات والدراسات والرسائل الجامعية أيضاً من أخطاء تمس الصياغة والتراكيب.

وصار مألوفاً وقوع الكتاب في الخطأ المتواتر والشائع، وما يتم تبريره نفعياً لا علمياً بكون الشائع المغلوط أجدى من الصحيح المهجور؛ لأن ذلك سيودي بنا إلى التساهل في تجنب الصحيح، وما يحف باللغة من إيحاءات وعلامات وإشارات، وما يُكتب بها من تراث روحي أو علمي.

يتجنب المهتمون عادة ذكر عدد الأميين في المجتمعات العربية. فقد ظهر في إحصاء حديث للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» أن نسبة الأميين وصلت إلى حوالي 27% في البلاد العربية. ولا يعني ذلك أن غير الأميين ممن تعلموا القراءة والكتابة قادرون على استخدام العربية في تعاملاتهم اليومية والوظيفية بشكل صحيح لغوياً ونحوياً وتركيبيا ودلالياً، أو بكيفية تناسب ما في العربية من أسرار، وما تتيح من فرص اختيار المفردات ودلالاتها عند تأليف الكلام. ويتضح ذلك في ملاحظة ما يكتبه المتعلمون في الوسائط الاجتماعية والمواقع، وما يجيبون عليه من أسئلة في مباريات الثقافة العامة.

إن العسر في الجانب اللغوي يكمن في ارتباط التمكن اللغوي – أو الملَكة باصطلاح ابن خلدون – بالثقافة. فالمقدرة الفردية لا تتعدى الخزين اللغوي العادي وإن حشد لها الكثير من المحفوظات مالم تتعزز بالثقافة التي تقوي تلك الملكة وتعزز المحصول اللغوي. ولهذا اقترن الاستعمال اللغوي دوماً بالفطنة والنباهة والقدرة على التصرف في المادة اللغوية، فالمفردة لها معنى واحد في الاستخدام اللغوي. وأي خروج بها عن معناها للاستخدام الكلامي في تركيب مقارب وبدلالة مختلفة لا يحظى بالقبول أو يفتقد المقدرة أحياناً لدى الكثيرين. لهذا وبحسّه الاجتماعي ومعرفة الأسباب والعلل، توصل ابن خلدون إلى ترابط عمليات الحفظ والفهم والاستعمال لتكوين الملكة اللغوية، والتعبير عن المقصود الذي هو أساس مهمة اللغة عنده.

وذلك الغلط لا يحصل في اللغات الحية الأخرى. ففي الإنكليزية يقرأ طلبة المستوى الثانوي مثلاً مسرحيات شكسبير وأشعاره، و«الكوميديا الإلهية» لدانتي، وبعض الروايات الكلاسيكية والحديثة دون حرج أو خوف أو جهل. بينما يشكو طلبة الجامعات والمختصون بالعربية من صعوبة كتب التراث الشائعة كالأغاني وكليلة ودمنة ورسائل الجاحظ وكتبه، وأشعار المتنبي والعباسيين المحدثين فضلاً عن شعر ما قبل الإسلام ونثره.

فكيف نشأت هذه القطيعة وبأي مؤثر؟

لقد ذهبت التفسيرات التي لا نركن لصحتها المطلقة، إلى خطر العاميات الزاحفة كالدغل في البستان اللغوي مما يفسد ثماره. ولكن وجود العامية المحلية بجانب العربية الرسمية لا يكفي لعدّه سبباً أساسياً. فاللهجات العربية موجودة منذ القدم. وقد أثرت في الكتابة العربية وفي القراءة أيضاً. لكنها لم توقف مجرى العربية الأم أو تعكّره. فقد جرى الاعتراف بوجود ازدواج لغوي يدعو للحرص على صيانة اللغة وتقريبها للأفهام، وتسهيل مهمتها في الأداء الكلامي.

لقد أصابت العاميةُ لغتَنا الفصحى بشيء من الإهمال والابتعاد عن الاستخدام. واستراح لاستعمالها كثيرون بحجة انتشارها وسهولة التعامل بها، لكنهاً لم تمس وجود الفصحى كلغة لها تاريخها المعجمي والتداولي. لغة حافظت على حياتها وحيويتها متكيفة مع عصور متكلميها وأزمنتهم وحاجاتهم. ولئن استبدلت العامية بها في مرافق كثيرة ومهمة كالإعلام مثلاً، فإن بقاءها ارتهن بغناها الثقافي. وبتلك الذخيرة الهائلة من التآليف والمدونات التي عززت وجودها وسيرورتها.

وبعودة للتحدي التقني لوجود العربية، نذكر أن الكتابة الإلكترونية والطباعة عامة، أهملت بعض القيم الجمالية في اللغة العربية وهمَّشتها. فقد قضت مثلاً على جماليات الخط العربي كملكة فنية وتجويد كتابي له قواعده ووظائفه المعبرة عن المضمون والمتسقة مع البعد الجمالي للمكتوب. وتم اعتماد الأحرف الطباعية التي لا تشجع على استثمار القيم الجمالية في الحروف العربية. كما أن الطباعة الحديثة صممت لها آلات ووسائط لا تسمح باستخدام علامات الترقيم مثلاً بشكل مريح. وليس في كتابتها هامش لوضع الحركات الإعرابية التي هي جزء من الكلمات ومعانيها. وتسبب ذلك في الشكوى من صعوبة تعلِّمها حيث تُشكِل على القارئ أحياناً معرفة المقصود بالمفردة الخالية من الحركة، إلا إذا استعان بالسياق مما يتطلب جهداً تأويلياً.

أما الرسائل الهاتفية التي تتداولها الأيدي كل لحظة فقد اختزلت الكلام وقللت من إيقاع العبارات والتراكيب. وتسلل إلى الملفوظ كثير من الأيقونات البديلة للكلمات، كالتعبير بالركز الصوري عن الحزن أو الإعجاب أو الحيرة وغيرها.

لقد أورثت الوسائل التقنية الحديثة في المستخدِمين كسلاً لغوياً لا تشكو منه العربية فحسب. ففي اللغات الأخرى حلت بعض الأحرف محل الكلمات للاختصار في الرسائل النصية التي تهدف لنقل الخبر أو الشعور المباشر أو المخاطبة والطلب وسواهما من أسباب الكتابة، فتتهدد اللغة بما أنها مفردات وتراكيب ودلالات.

لقد أشعر ذلك كله وسواه بعض الحريصين على العربية بالذعر، فتنادوا إلى علاج لا يقل عن الداء نفسه ضرراً. فقد قرأنا قبل أعوام ما تبناه السوسيولوجي العربي المعروف الطاهر لبيب حول (احتمال) انقراض اللغة العربية و(موتها) بسبب إهمال مستخدميها وتقصيرهم، وبلغ به التشاؤم حد التساؤل: هل للعرب اليوم لغة؟ محذراً من انقراضها أو (انكفائها) كما حصل للغات قديمة كاللاتينية، فتعود مقتصرة على التعبد في تداولها.

إن بقاء اللغة العربية واستمرار وجودها لسانا وخطابا هو تفرد لها بين أعرق اللغات كما أنها مرت بعهود أكثر ظلاما مما نحن عليه الآن كفترات الانحطاط والعصور المظلمة، لكن غِناها وجمالياتها وثراءها ظلت كما هي. ولا أحسب أن حياة اللغات وموتها يقاس بما يجني عليها مستخدموها، بل بما تكتنز من طاقات متاحة لقدرات مستخدميها ولإمكان توسعها وانفتاحها على عصرها وحاجات متكلميها.

وإذا كان الدكتور لبيب يرى من زاوية سوسيو – لسانية أن العربية انحصرت في الاستخدام في مجال الإنسانيات والإبداع الأدبي، فيما سبقتها وفاقتها اللغات الأخرى في ولوجها حقل العلوم وتطوير الحياة، بما تجترحه لتلك العلوم من متون وتوسيعات، فإننا بحاجة للتذكير بأن العربية اتسعت للفلسفة والعلوم الطبيعية والجدل الفكري ولم تعجز عن ذلك؛ فتركت لنا مصنفات الصوفية مثلا، بل إرهاصات علم الاجتماع ممثلة بمقدمة ابن خلدون.

وإذا كان للغتنا ذلك الميراث الخصب، فكيف تتوقف اليوم لأسباب يصفها لبيب بأنها أسباب اجتماعية مرة؛ كانعدام وعي أبنائها بها، وأسباب كونية مرة أخرى متمثلة (بالصراع العالمي لسيطرة لغة على أخرى). ونحن نتفهم حرص لبيب على اللغة من حيث رمي العجز على متكلميها، وفي راهن أيامها لا ماضيها، ولكن ليس إلى حد القول إن لغة كلغتنا (لا يتكلمها أهلها) ليس لها من مستقبل إلا الموت والانقراض.

ونحن لا نختلف بصدد جنايات متكلمي العربية على لغتهم، فذلك ما نراه تجسداً في المناهج الدراسية، وتقليدية طرائق البحث والدرس اللغوي، وتقاعسا في تجديد أشكال التعبير بها، واستثمار جمالياتها.

لقد لاحظت مؤخراً تنامي تدريس العاميات واللهجات العربية كتخصص في كثير من الجامعات الغربية لاسيما الأوروبية، بدلاً عن العربية الفصحى. وهذا التوجه يسهم في تفتيت البنية اللغوية الموحدة ومظهرها الثقافي، ويشجع على اختراع ثقافات متعددة مختلفة، وليس البحث عن تنوع داخل الثقافة العربية ذاتها.

أما المجامع اللغوية فإنها تسهم في تعميق الغربة اللغوية بين المستخدم والفصحى بفرض مفردات صعبة الاستعمال والتداول، فضلا عن غرابة سك أو نحت بعضها وبُعده عن المقصود، فيضعون للفظ الأجنبي مرادفاً عربيا لا يُكتب له الانتشار لصعوبته أو تعقيده، أو عدم مرونته في الاستعمال والتصريف، وغير ذلك مما يحذر منه المختصون في علم المصطلح.

كما أن المعجم اللغوي العربي ظل بيتاً محصناً للغة. وكأن المهمة هي الذبّ عنه وحراسته. فلا يتم تحديثه بوتائر منتظمة وبواقعية علمية مسترشدة بتبدلات الخطاب والجانب التداولي في اللغة، وضرورات أو مستجدات الكلام.

المصدر: القدس العربي